前々回、「台湾のライトノベルは日本と変わらない」と片づけてしまいましたが、こういう断定は乱暴ですし、ある文化表象を語る場合は、その文化の中に身を置いて丁寧に見て行かないと本当のところは分からないものです。中国語が読めない私にはそれはできませんが、台湾の状況を伝える文献をいくつか紹介しておきます。

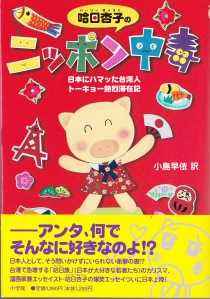

まずライトノベルの話ではありませんが、台湾の若い人達を襲ったニッポン熱「哈日」現象を知る上で読んでおきたいのが『哈日杏子のニッポン中毒 ニッポンにハマった台湾人トーキョー熱烈滞在記』(2001、小学館)。哈日杏子というのはペンネームで、「哈日=ニッポン熱」に杏子という日本風の名前をくっつけています。1997年頃に突出した哈日現象の教祖的存在とも言われている人ですが、日本に出かけては秋葉原で、表参道のキディランドで、中野の「まんだだらけ」で、台湾に持ち帰るのにも苦労するくらいの量の買い物をし、そこらの何の変哲も無いコンビニでニッポンの飲料食料品を、神社仏閣でお守り等のグッズを買いまくり、路上で配られるティッシュや試供品も余さず持ち帰っては鑑賞して、日本って凄いなー、なんでもかんでもカワイイなーと感心し続けます。

日本人が読んでいると「なんで、そこまで日本が好きなんだ」と言いたくなるくらいに「何でもかんでも日本」主義者なんですが、一昔前の日本だって「なんでもかんでもアメリカ」「なんでもかんでも、おフランス」という人々はいましたから(あるいは今でも居る?)、そんなものなのでしょう。1970年代に注目を浴びた植草甚一なんかは、ニューヨークで本を買っていたら2トンになって日本に送るのに苦労したみたいな話を色々書いていましたが、哈日杏子が原宿のキディランドでリカちゃん人形やらその着替えセットやら一切合切を山と積み上げて8万6千円買ったら持ち帰るのに苦労したなんていう話と大差は無い訳です。自国に無い文化に強烈な憧れを抱いて物欲に走るということですから。

安っぽくも高度な拘りで享楽文化を築いたニッポン社会への憧憬をひとつの軸として見ておく必要があるんじゃないか。台湾で翻訳されたライトノベルをみながら、そんなことを考えています。

実はここからが本題なのですが、ライトノベルの台湾普及に関するレポートは学会誌にも現れています。メディアコンテンツ研究会がライトノベル研究用の記事目録を発表しており、その中に台湾での状況を報告したものがありました。メディアコンテンツ研究会様に感謝です。

http://mediacontents.blog.fc2.com/blog-entry-38.html

榊祐一『台湾におけるライトノベルの受容について』、日本近代文学 第82集、pp.261-268、2010.5

実のところ、この論文の要約を紹介すれば、私がくだくだ書くよりも良かったのではないかと思えるのですが、米仏韓の事例でやってみた「現物主義」を優先させてしまった次第です。

この論文によれば、日本のライトノベル作品が翻訳されたのは尖端出版が『機動戦士GUNDAM 0083』を出した1998年頃までに遡れるのではないかといいます。ただし、積極的に輸入翻訳され始めたのは2003年の台湾角川の参入からで、2006年頃にライトノベルブームが起きて、銘顯文化、尖端出版、青文出版社、東立出版社などの大手が続々とライトノベル翻訳に参入したとのこと。今回の私の調査では、銘顯文化や東立出版社の出版物は現れませんでしたが、台湾市場の全貌を掴むには、調査対象を広げる必要があったということなのでしょう。

興味深いことに、台湾角川が自社商品にライトノベル=輕小説という呼称を与えたのは2005年になってからのことだと言います。それが2006年のブームに繋がったとみれば、台湾角川の戦略が当たったということになりますが、このブームの直接のきっかけは『灼眼のシャナ』や『涼宮ハルヒの憂鬱』のアニメ放送の海賊動画だったのではないかと榊は推測しています。アニメファンがそれらの原作を読みたいと欲し、その鼻先に台湾角川が翻訳を「これがライトノベルです」と差し出したという感じでしょうか。

榊論文は、台湾オリジナルのライトノベルについても紙幅を割いて紹介しており、それらも興味深い。ここで全ては紹介しませんが、翻訳とは異なって台湾オリジナルのライトノベルにはイラストの挿絵が無く、マンガとのメディアミックスも行われていないのだそうです。榊はそこから、台湾のライトノベルは日本の単純な模倣とは言えないのではないかと推測します。つまり、台湾角川が「ライトノベル」というカテゴリー概念を持ち込む以前から、台湾にはそれなりの素地があったのではないかというのです。1990年代から台湾ではインターネット文学(網路文学)が独自の発展をしてきたのですが、そこに「ライトノベル」が接ぎ木されて台湾オリジナルのライトノベルが展開したのではないかと榊は書きます。

この「素地」はライトノベル翻訳についても効いたような気がするのですが、どんなものでしょうか。アメリカやフランスの例を考えると、ある文化がアニメやマンガを受容していたとしてもても、それがそのままライトノベル受容の条件になるとは限らないのです。ああいう既存の文学規範から外れたジャンルが受け入れられるには、それなりの蓄積が必要なのであり、台湾や韓国ではその条件がたまたま整っていたということではなかったのか。台湾の場合は、そこに「哈日」に顕著な親日文化が加速要因になったのではないか。あくまでも推測なのですが、そのような仮定を置いても構わないような気がします。

(報告 太田)